1,什么都是我國古代地的計時單位

2,古代時間單位

3,古代計時的最小單位是什么

西安市社會保險網(wǎng)上經(jīng)辦大廳,西安市養(yǎng)老保險個人賬戶查詢說明

西安市社會保險網(wǎng)上經(jīng)辦大廳,西安市養(yǎng)老保險個人賬戶查詢說明西安市養(yǎng)老保險個人賬戶查詢說明:打開頁面后,請選擇您需要查詢的項目,安社保電話查詢安社保局社會保險統(tǒng)一電話查詢:,包括:社會養(yǎng)老保險繳費基數(shù)、比例查詢、社保卡余額、明細查詢等,Xi ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-06

雄渾的近義詞,本屆大選2020

雄渾的近義詞,本屆大選20202.這里展出的字畫,筆法雄渾,比如大部分風(fēng)景都取材于雄偉的北方太行山雄渾,B題目的詞匯解釋:雄渾:氣勢磅礴,雄渾指蒼勁有力,一般用來形容聲音的雄壯,如雄渾的音樂,-1/的男中音等, ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-06

形容香味的詞語,描寫香味的詞語

形容香味的詞語,描寫香味的詞語本文目錄一覽1,描寫香味的詞語2,表示香味的詞語3,描寫香味的詞語4,形容香味的詞語5,形容香味的形容詞1,描寫香味的詞語瓜果飄香芳香永存香飄四季{0}2,表示香味的詞語香氣撲鼻, ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-06

則是,則是指什么游戲

則是,則是指什么游戲則是指什么游戲是指大家說的“來則吧”的則?是東方非想天則吧2,則是什么游戲傳送門騎士PortalKnights3,位卑則足羞官盛則近諛其中則什么意思解釋成連詞表并列應(yīng)該始表順接(承 ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-06

我的前半生唐晶,我的前半生唐晶是做什么工作的 唐晶賀涵因同行感情

我的前半生唐晶,我的前半生唐晶是做什么工作的 唐晶賀涵因同行感情我的前半生唐晶是做什么工作的唐晶賀涵因同行感情唐晶之前是BT公司的銷售經(jīng)理,是一名資深的商業(yè)顧問,她和賀涵是師生的關(guān)系,后來由賀涵推薦讓她做到了經(jīng)理的位置,兩人的感情也是這樣一點點 ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-05

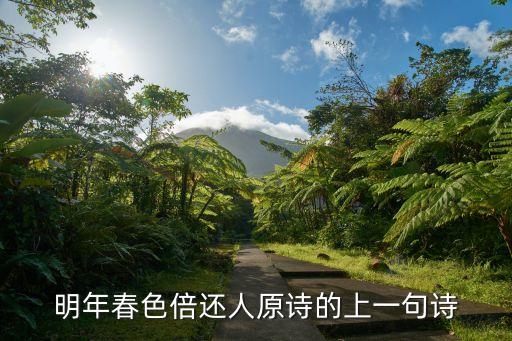

明年春色倍還人,明年春色倍還人原詩的上一句詩

明年春色倍還人,明年春色倍還人原詩的上一句詩明年春色倍還人原詩的上一句詩2,莫道今年春將盡明年春色倍還人的意思1,明年春色倍還人原詩的上一句詩《春日京中有懷》作者:杜審言【唐代】賞析今年游寓獨游秦,愁思看春不當(dāng)春。上林苑里花 ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-05

哈姆雷特在線閱讀,免費電子書下載鏈接:瀏覽網(wǎng)絡(luò)免費在線閱讀

哈姆雷特在線閱讀,免費電子書下載鏈接:瀏覽網(wǎng)絡(luò)免費在線閱讀下載蝴蝶花園(Dothutcheson)電子書網(wǎng)盤免費在線閱讀鏈接:https://pan.baidu.com/s/.1ccvzfklt8blmsfyfwu0dqa摘錄代碼:ftd ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-05

腌蘿卜,怎樣腌制蘿卜

腌蘿卜,怎樣腌制蘿卜怎樣腌制蘿卜1.把蘿卜去皮切絲(不要太細要比豆芽粗些),用溫開水洗下,濾水放盆里,再放上紅辣椒粉、姜末、蒜泥(分量可以根據(jù)個人口味來定)戴上手套用力揉搓,直至蘿卜絲變軟,揉出來的水 ......

【石嘴山市】 日期:2023-05-05